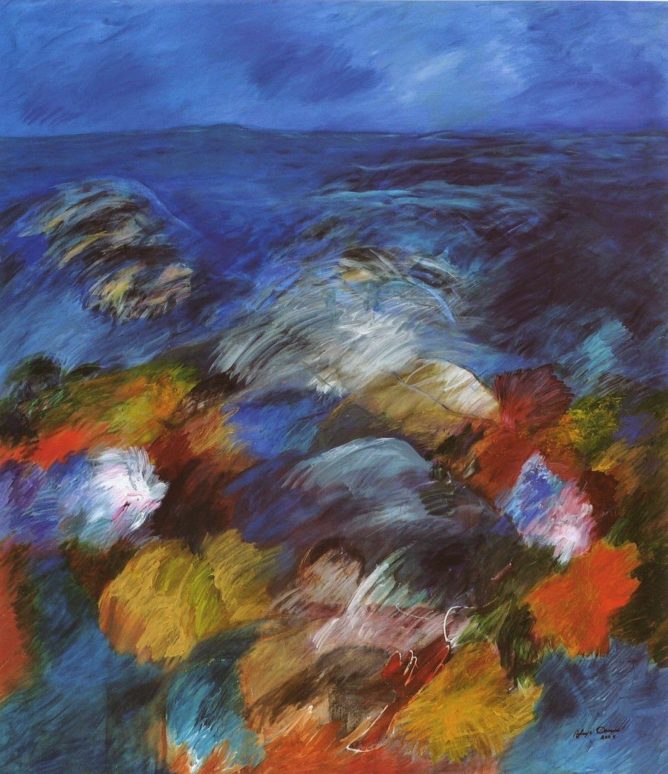

Nubes, nubes de Aglays Oliveros (1986), acrílico sobre tela.

1

Nada más fácil de percibir y de decir: la obra de Aglays

Oliveros es pintura en estado puro. Para que un artista pinte no

resultan suficientes sus estudios y destrezas, la utilización del óleo, del

acrílico, de materiales sofisticados o desechables; es necesaria una pasión

voraz que registre formas, tonalidades y temas hasta convertirlos en sustancia

de su propia personalidad. Y Aglays lo ha logrado: su estilo, su huella son

inconfundibles. Es parca al hablar acerca de su arte: pareciera como si

la corporeidad de cada cuadro hubiera robado todo cuanto ella sintió

o pensó al realizarla.

Sus cuadros, de rasgos muy actuales, guardan sin embargo

profundos vínculos con algunos de nuestros maestros venezolanos del pasado:

quizá sin saberlo ella los evoca, los imanta, a la vez que, con una gestualidad

y un cromatismo audaces, propone su arte de factura personal.

¿Quiénes reverberan en estos cuadros de hoy? Sin duda,

Marcos Castillo, y más atrás, Boggio y Pedro Zerpa y tal vez Carlos Rivera

Sanabria. Probablemente con ellos se establece entre nosotros una tradición

autónoma del paisaje y las flores, del ritmo agudo y las correspondencias

atmosféricas para el color.

Quizá sin saberlo, insisto, Aglays retoma esas posiciones

del ojo y a su vasta cultura visual (viajes por Europa, por los artistas de

todos los tiempos) añade su sólida formación académica y su libertad para

rozarse con los lenguajes contemporáneos, tal como lo demuestran las diversas

etapas expresivas y temáticas de su obra extensa. No me resulta extraño vislumbrar

correspondencias entre su arte y la fiera, ambigua exactitud con que Adrián

Pujol acude al paisaje y con el misterio gestual de María Eugenia Arria.

Aquí estamos ante una pintura envolvente, vital: estas

obras, realizadas sobre círculos secretos, ángulos y ondulaciones, se resuelven

en amarillos estallantes, en cromatismos de verdes y azules inesperados, que

conducen a lo que la pintura quiere mostrar: aguas, flores, personajes sutiles,

montañas: una impresionante calidez de la energía que nos convierte en parte de

los cuadros, de sus imágenes.

Esto anotamos en el Catálogo para su Exposición del 2008

en la Galería Durbán.

Arestinga de Aglays Oliveros (2000), óleo sobre tela

2

Y como ella, aunque haga pausas, nunca deja de pintar, su

obra se convierte en una corriente de cauces que van y vienen: hacia sus

propios orígenes, desde ellos y, como podremos comprobarlo alguna vez, hacia el

futuro: extraña artista que no se repite y sin embargo parece estar siempre

rehaciéndose.

Roberto Guevara, su atento estudioso, ya advertía en

1963, cuando Oliveros contaba con veintiocho años: «la violencia de los colores

contrastados sistemáticamente». En 1979 destaca las «experiencias cimentadas» de

la pintora y su hallazgo de «una nueva terminología del paisaje». En 1982

define en la expresión de Oliveros «una intención global e inmediata de la

narración»; todo lo cual conduce a estas sintéticas palabras de Guevara

escritas en 1990: «Para ella un paisaje es una escogencia, no un hecho

cumplido». Creo que, con variaciones y cuerpos casi irreconocibles, esa tensión

o ese proceso continúa hasta hoy en la obra de nuestra artista. Su paisaje no

solo puede serlo a plenitud sino que también se transfigura.

Esto convierte sus abstracciones iniciales en señas de

latitudes globales, no necesariamente terráqueas, y las audaces vistas de lo

inmediato en resonancias que buscan un espacio ignorado por nosotros.

En el penetrante texto Retrato de familia que

Elisa Lerner escribió sobre la joven pintora que era Aglays para su muestra de

la Galería G, en diciembre de 1976, sin embargo, hay percepciones y ángulos

interpretativos sorprendentes ante cuanto acabamos de reconocer. Lerner

rememora las búsquedas abstractas y luego la «geométrica reciedumbre» de

Oliveros, a las cuales sucede, en la exposición que comenta, «el argumento

soterrado de estos cuadros: los rostros». Porque ahora la pintora se convierte

en «retratista singular», hacedora de «luctuosos retratos de familia» y de

«retratos altivamente políticos»: gente azotada por la desdicha y el fogonazo

de la muerte.

En esas obras, asimismo, Lerner lee una «devoción

flamenca», que seguramente se debe a la sobriedad cromática (tan característica

en obras abstractas de la artista), a la «holandesa gravedad» de cuadros que

son «cadalsos en los que todos morimos».

Hemos vuelto a ese texto, porque si bien en las últimas

décadas Aglays ha utilizado amplios formatos para pintar y desde ellos nos

envuelven masas de aire (¡Oh! Monet), fulgurantes energías que pasan, haciendo

insuficientes esos grandes formatos para su extensión; nos atraviesan soplos

lanzados simultáneamente por puntos distintos y, tal vez, ajenos a la

superficie del cuadro; también la artista acude a obras reducidas, que insisten

en formas sugerentes, aplacadas, tras las cuales o sobre ellas, vibran luces y

tonos serenos. Pero en ambos casos, no hay duda, las imágenes se celebran a sí

mismas, nos contienen y conducen al vigor, al elogio, a la exaltación. Misterio

de la sustancia pictórica, de las opciones ópticas, del trazo dibujístico

extraviado en direcciones contrastantes, del color como dimensión inesperada:

verdaderas lecciones vitales.

Y sin embargo, más allá del lienzo y de nuestro contacto

con las obras, la pintura flota entre ambos. Y así trae, casi invisibles, sus

sepias, sus violetas, las sombras en que se agita el esplendor, un llamado al

tiempo transitorio, a la riqueza del dolor, al adiós.

Ávila de Aglays Oliveros 2004), acrílico sobre tela

3

Pintura que se rehace, pintura en estado puro: ¿no es

esto lo que Plinio vislumbraba hace veinte siglos? En el libro 34 de su Historia

natural (para Plinio el arte es parte de la naturaleza) anotó que en

ciertos momentos «el arte desarrolló un grado de perfección muy por encima de

lo que se podía esperar del género humano, y también de osadía». Si recordamos

que en ese tiempo (¿y cuándo no?) perfección es una elipse para hablar de mimesis,

de imitación, implicar en ello la osadía parece una contradicción. Pero Plinio

no podía ignorar que en arte lo osado es fundamental.

Por todo esto, volviendo a Oliveros, ya no puede

asombrarnos que el floruit de un artista sea cíclico: no solo ocurre

hacia los cuarenta años de su edad como estipulaban los clásicos (y aceptaba

Plinio), sino que, ese florecimiento estético, puede ocurrir en diversos

estadios y cualidades de la edad y de las obras. Y en esencia, con sus

variables grados de expresión, la obra entera de un artista es siempre, para

repetirlo ahora en griego, su akmé.

Trabajadora pausada y continua como sabemos, Aglays

cultivaba desde su juventud la práctica de pintar hasta altas horas de la

noche. Nacida en Maturín, pasó su infancia en Porlamar e ingresó adolescente al

liceo, en Caracas. Había dibujado siempre. De Luisa, su madre original, guarda

sangre indígena. El matrimonio de los Oliveros –Rita Duarte y Cruz Carmen

Oliveros (éste morirá cuando Aglays cumpla siete años)– conforma su amable

hogar.

Cuando, en Caracas, Rita se casa con el asistente de

abogados Antonio Reyes Montalbán, la pareja contribuye a definir el destino de

Aglays: por su gusto y por sus destrezas, es inscrita en la Escuela de Artes

Plásticas de la esquina de El Cuño.

Más tarde vendrán las distinciones, los premios y las

becas; un destino en París, sus matrimonios y sus hijas; los viajes por Egipto,

Holanda, España, Italia, Alemania.

En un mar a la orilla del mar de Aglays Oliveros 2004),

acrílico sobre tela

Vive desde hace más de cuarenta años en la arbolada zona

de Montecristo, en cuya casa la parte superior le sirve como impecable taller.

Hoy sus sesiones de trabajo se inician hacia las tres de la tarde y concluyen a

las nueve. Hace algunos años alguien le anunció: «Vas a trabajar con tierras y

con pirámides»; pero ella escuchó y olvidó por mucho tiempo tal advertencia.

También en algunas de sus sesiones nocturnas tenía la impresión de que alguien

le hablaba. «Quien lo hace es un indio» le respondió una amiga cuando Aglays lo

contó.

Tal vez desde el 2013, Aglays concibe y realiza obras con

las que sigue explorando hasta hoy. Formatos grandes y medianos, lienzo,

acrílico y, ocasionalmente óleo; el sabio colorido desafiante de siempre. Y, en

efecto, la aparición de áreas penumbrosas, sepias, tierras, rojos sombríos,

estrías de azules vibrantes. Signos de un ave gigantesca, formas piramidales

tras pirámides, montañas fragmentadas. Y la superficie de los cuadros

subdividida en planos, como si la mirada debiera buscar subsuelos, túneles;

como si el mundo está simultáneamente arriba y abajo, retando al ojo.

En todo lo cual hay una natural continuidad para la

percepción paisajística de la artista: lomos de montañas, verdores, dirección

múltiple de los ejes visuales. Pero todo es distinto: afrontamos añadidos

materiales a las superficies (papeles, telas, residuos); podemos tocar texturas

en el color; hay líquidos y pastas arrojadas en aquéllas; y aparte del ave

enigmática, podemos captar figuras, sugerencias de rostros que se desplazan

entre rasgos autóctonos y ecos egipcios.

No hay duda: Aglays Oliveros pinta un nuevo florecimiento

de su arte: y al hacerlo conjuga en la materia pictórica un pasado humano

ancestral y global, una historia personal, su historia visual como creadora.

Pinta para que cuanto fue robado a ella por sus propios cuadros, le sea

devuelto ahora en su nuevo arte. Y así nos permite, al contemplar estas piezas,

al ser parte de ellas, recibir su confesión más profunda.

Prodavinci

No hay comentarios:

Publicar un comentario